「地盤調査ってどの程度の深さまで調べる?」

「この地盤改良工事は本当に必要なのかな?」

地盤に関する疑問は専門知識がないとなかなか判断が難しいものです。まず、地盤調査はその方法によって調べられる深さが異なり、地盤の状況に応じて改良が必要な深さも決まってきます。

これから家を建てる方にとって、限られた予算の中で最良の選択をしたいものですよね。ここで、なぜ業者によって提案内容が変わるのか、どんな基準で改良工事の深さが決まるのかなど、必要な知識を理解していれば、より良い判断ができるようになるでしょう。

そこで今回は、京都府を拠点に累計10,000件を超える地盤調査を手がけてきた私たちヤマト産業が、地盤調査と地盤改良の基本的な知識や深さについてわかりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、「そういう仕組みなのか!」「だから業者によって提案が違うのか!」と疑問がすっきり解消され、自信を持って次のステップに進めるはずです。

【目次】

Toggleなぜ地盤調査を行う?なぜ深さが重要なの?

地盤調査とは、建物を建てる前に土地の強度や性質を調べる重要な調査のことです。家の基礎を支える地層の状況を把握することで、安全な住まいの建築を実現できます。

調査結果によっては地盤改良工事が必要になり、その深さも調査データに基づいて決定されるため、十分な調査が不可欠といえるでしょう。

地盤調査の基本的な役割と目的

地盤調査では土地の安全性を確認するため、地表から一定の深さまで土質や地層の状態を詳しく調べます。

主な調査目的は以下の通りです。

- 各地層の硬さや密度を測定する

- 軟弱地盤や液状化の危険性を判断する

- 建物荷重に耐えられる支持層を見つける

たとえば、表面は固そうに見えても、地下で軟弱な粘土層が発見されるケースは珍しくありません。このような隠れた地盤リスクを事前に把握することで、建物の沈下や傾きを防げるのです。

地盤調査で深さが重要になる理由

地盤調査の深さは、将来にわたる建物の安全性に直結する重要なポイントです。調査深度が不十分だと以下のリスクが生じる場合があります。

| リスク | 影響 |

|---|---|

| 建物の沈下 | 建物が傾いてしまう |

| 地盤の液状化 | 地震時に被害を受ける |

| 地盤改良工事の追加 | 予想外の工事費が増える |

住宅の地盤調査では、建物の規模や地域の地質条件に応じて調査深度を決定し、軟弱地盤が深い場所では、それだけ深くまで調査が必要になります。

また、地盤改良を行う際も、調査で判明した地層データに基づいて改良の深さを決めることになります。不十分な調査では本来必要な改良範囲を見誤ってしまう恐れがあるのです。

なお、地盤調査に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

地盤調査は深さ何メートルまでするもの?

地盤調査の深さは調査方法によって大きく異なります。住宅建築で使われる調査方法は主に以下の4種類です。

これら地盤調査について、深さ何メートルまで行うものなのか、またどのような調査方法なのか解説します。

スクリューウエイト貫入試験

スクリューウエイト貫入試験は、10m程度の深さまで行われることが一般的です。調査は、先端がキリ状になった鉄の棒(ロッド)を地盤へ突き刺し、おもりを載せたときやハンドルを回したときの沈み方などから地盤の硬さを判断します。

住宅の新築工事では最も一般的に行われている地盤調査であり、以前は「スウェーデン式サウンディング試験」と呼ばれていました。この調査方法の特徴は以下の通りです。

- 比較的短時間で調査を完了できる

- 調査費用が他の方法より安価である

- 一般的な住宅に必要な深さまで対応できる

- 調査結果がわかりやすく表示される

ただし、硬い地層や石などがあると調査が困難になる場合があります。地盤調査の深さとしては、住宅建築に十分な範囲をカバーしている調査です。

ボーリング調査

ボーリング調査は、概ね100m程度の深さまで行われることが一般的です。調査は、地盤に掘削した孔の中へロッドを差し込み、さらにおもりを自然落下させたときの打撃回数から地盤の硬さを調べます。

また、ロッドの先端のサンプラーで土を採取し、その土の性質などの分析も行います。精度が高い調査方法で、以下のような特徴があります。

- 非常に深い地層まで調査できる

- 極めて高い精度で地盤状況を把握できる

- 採取した土の詳細な分析が可能である

- 調査費用が高額になる傾向がある

大規模建築物や特に重要な建物で採用されることが多く、一般住宅では費用面から選ばれにくい手法です。地盤改良が深い位置まで必要な場合に威力を発揮します。

平板載荷試験

平板載荷試験は、0.6m程度の深さまで行われることが一般的です。調査は、地表面に載荷板を設置し、垂直荷重を与えたときに生じる沈下量の大きさから地盤の硬さを調べます。

載荷板の大きさは直径0.3mと小さいことから、深くまでは調べられない点が主な特徴となります。その他の特徴は以下の通りです。

- 地表付近の地盤状況を正確に把握できる

- 実際の建物荷重に近い条件で試験できる

- 調査深度が浅く限定的である

- 表層地盤の改良判断に適している

地盤調査の深さは浅いものの、基礎直下の地盤状況を詳しく知りたい場合に有効な方法といえます。

表面波探査法

表面波探査法は、10m程度の深さまで行われることが一般的です。調査は専用の機械で地面に揺れを与え、その表面波(振動)が地中でどのような伝わり方をするのかを分析して地盤の硬さを調べます。

地耐力を調査するうえで必要となる指標である「支持力」と「沈下特性」の両方がわかるなど、非常に精度の高い方法です。この調査の利点は以下の通りです。

- 地盤を傷つけることなく調査できる

- 広範囲の地盤状況を効率よく把握できる

- 支持力と沈下特性を同時に評価できる

- 地盤調査結果の信頼性が高い

地盤改良工事の深さを検討する際に、より正確な判断材料を提供してくれる優れた調査方法といえるでしょう。

なお、表面波探査法は、弊社ヤマト産業がおもに取り扱っている調査方法です。表面波探査法の詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

以上、4つの主要な地盤調査方法とその深さについて紹介しました。

地盤改良工事は深さ何メートルまでするもの?

地盤改良工事の深さは軟弱地盤の状況によって大きく変わります。地盤改良工事にはいくつかの方法がありますが、代表的なもの以下の3つです。

これら地盤改良工事について、深さ何メートルまで行うものなのか、またどのような工事方法なのか解説します。地盤調査の結果をもとに、最適な改良深度と工法を選択することが重要です。

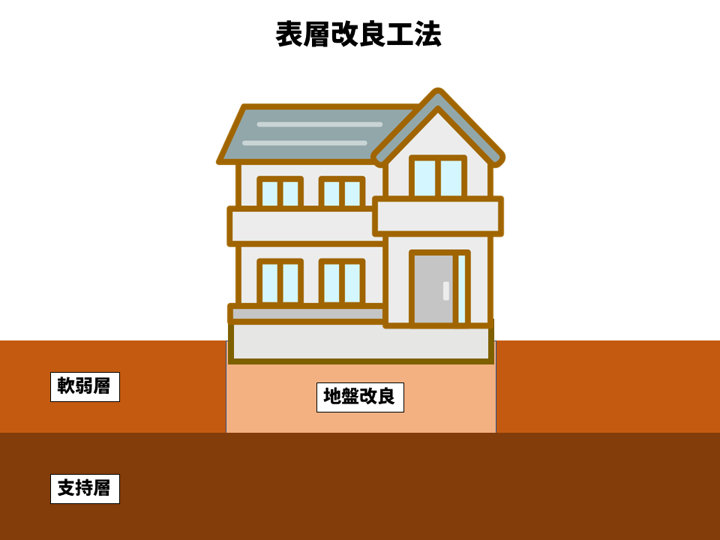

表層改良工法

表層改良工法は、軟弱地盤が深さ2m以内の場合に採用される工法です。軟弱地盤層を掘削し、その土とセメント系固化材を混ぜ合わせ、埋め戻した後に締め固めて建物を支えます。

比較的浅い軟弱層に対する基本的な改良方法で、主な特徴は次の通りです。

- 工事費用が安価で施工期間が短い

- 表層の軟弱地盤を直接改良できる

- 重機による掘削と攪拌作業を行う

- 改良後は固い地盤として機能する

ただし、軟弱層が2mより深い位置にある場合は対応できません。地盤調査で軟弱層の深さを正確に把握してから選択する必要があります。

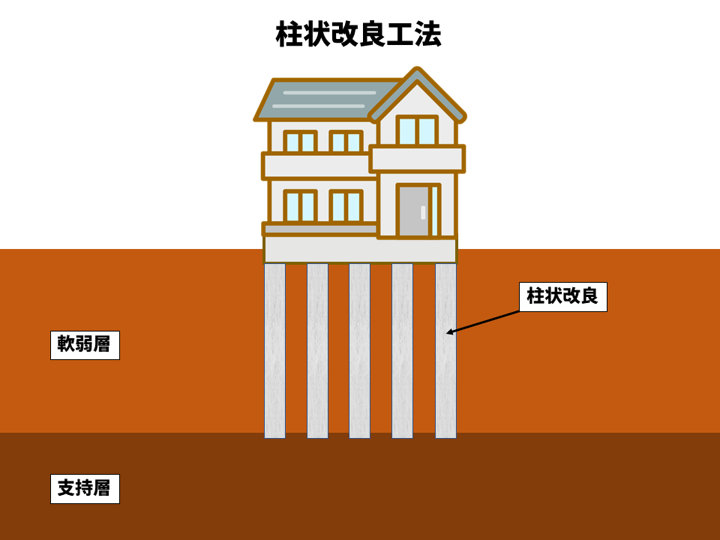

柱状改良工法

柱状改良工法は、軟弱地盤が深さ8m程度以内に及ぶ場合に用いられます。セメント系固化材を注入しながら支持層に到達するまで掘り進め、現地の土と攪拌してつくった補強体で建物を支えます。

中程度の深さまで対応可能な工法で、以下のメリットがあります。

- 表層改良より深い軟弱地盤に対応できる

- 柱状の補強体が建物荷重を支持する

- 狭い敷地でも施工が可能である

地盤改良の深さが3~8m程度必要な場合に適した工法といえるでしょう。支持層まで確実に到達させることが施工のポイントです。

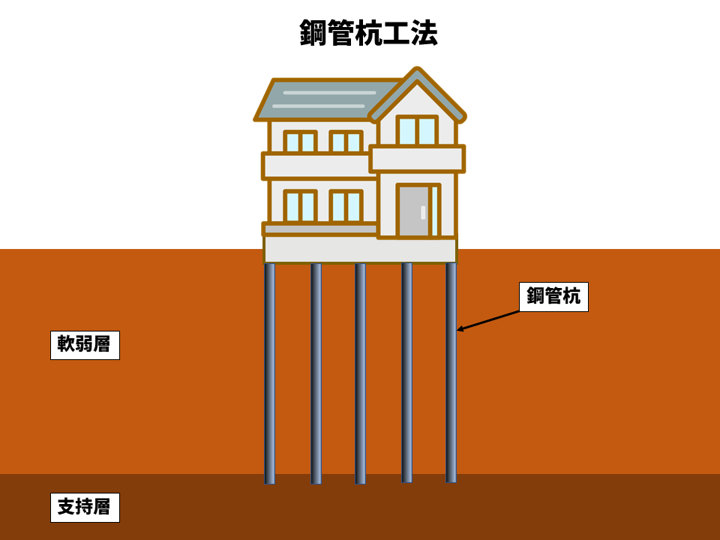

鋼管杭工法

鋼管杭工法は、表層改良や柱状改良では対応できない深い軟弱地盤がある場合に実施されます。先端にらせん状の羽根がついた鋼管杭を、回転させながら支持層に到達するまで埋め込んで建物を支えます。

最も深い地盤改良が可能な工法で、次のような優位性があります。

- 鋼管の強度により高い支持力を確保できる

- 狭小地でも施工が可能である

- 改良の工期は比較的短い

軟弱地盤が深い場合や、地盤調査で支持層が深い位置にあることが判明した際に選択される工法です。ただし、工事費用は他の工法より高額になる傾向があります。

以上、適切な地盤改良の深さは、まず地盤調査によって軟弱層の範囲を正確に把握することから始まります。調査結果に基づいて工法を選定し、必要な深さまで確実に改良することが、住宅の安全性につながるといえるでしょう。

地盤調査の方法で改良工事の有無が変わる?

地盤調査の方法によって、同じ土地でも改良工事の判定結果が変わることがあります。精度の高い調査を行えば、本来不要な改良工事を避けられる場合はよくあります。

調査方法の違いがなぜ地盤改良工事の有無に影響するのか、その仕組みを解説します。

調査方法で判定が変わるのはなぜ?

地盤調査の方法による判定の違いは以下のような要因で生じます。

- 測定できる地盤データの種類や精度が異なる

- 調査深度や測定ポイント数に差がある

- 地盤の局所的な変化を捉える能力が違う

- 測定誤差や解釈の幅に差が生じる

たとえば、スクリューウエイト貫入試験では改良工事が必要と判定されたケースでも、精密な表面波探査法で詳しく調べると改良不要という結果になる場合が多くあります。これは測定精度の向上によって、地盤の真の強度がより正確に把握できるからです。

セカンドオピニオンで無駄な工事を避ける

地盤改良工事は高額な費用がかかるため、本当に必要かどうかを慎重に判断することが重要です。異なる調査方法でセカンドオピニオンを取得することで、より適切な判断ができます。

セカンドオピニオンを検討すべきケースは以下の場合などです。

- 初回の地盤調査で改良工事が必要と判定された

- 改良工事の深さや範囲が予想以上に大きい

- 近隣の類似した土地で改良工事を行っていない

- 改良工事の費用が建築予算を大幅に圧迫する

セカンドオピニオンで追加調査を行うことにより、地盤の詳細な状況を把握できます。

くれぐれも調査方法の選択は、工事費用に大きく影響する重要な判断です。1つの調査結果だけで決めるのではなく、必要に応じて異なる手法での検証を行うことが、経済的で安全な家づくりにつながります。

私たちヤマト産業は、表面波探査法による地盤調査のセカンドオピニオンを行っています。既存の調査結果に疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ:適切な地盤調査と改良で安全な住まい

地盤調査と地盤改良の深さは、あなたの住まいの安全性を左右する重要なポイントです。調査方法によって幅広い深度に対応でき、改良工事も様々な工法があることがわかりました。

しかし、単に深く調査すればいい、深く改良すればいいという単純な話ではありません。大切なのは、その土地の地盤条件に合った最適な調査と改良範囲を見極めることです。

最初の地盤調査で改良工事が必要と言われた場合、解説したように調査方法の違いによって判定が変わる可能性があるため、納得できない時はセカンドオピニオンを検討してみてください。

この時、気をつけるべきポイントは以下の通りです。

- 複数の調査方法の特徴を理解して選択する

- 地盤調査の精度と改良の必要性を冷静に判断する

- 高額な改良工事を提案された場合は他の意見も聞く

地盤の問題は目に見えないからこそ、正確な調査に基づいた判断が欠かせません。家族が長く安心して暮らせる住まいを実現するために、地盤調査の深さと改良の深さも含め、正しい知識を持って臨みましょう。

私たちヤマト産業では、累計10,000件を超える実績データを用いながら、高精度な「表面波探査法」による地盤調査を行っています。改良工事は行わず、地盤調査のみに専念する会社であるからこそ、本当に改良が必要かどうかを公正に判断いたします。

「提案された改良の深さが適切なのか知りたい」「調査深度が十分だったか不安…」そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談くださいね!

なお、地盤調査のセカンドオピニオンに関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。