シロアリの侵入経路といえば床下をイメージする方が多いでしょう。

たしかに床下からの侵入が最も多いものの、実は玄関が侵入経路となるケースも少なくありません。

さらに玄関には床下スペースがないため、シロアリの発見が遅れがちです。気づいた時には被害が広範囲に及んでいる可能性が高く、駆除費用も高額になりやすい場所といえます。

玄関という毎日必ず使う場所だからこそ、異変に気づいたときの不安は大きいですよね。

30年以上シロアリ駆除に携わってきた私たちヤマト産業では、累計10万件超の建物でシロアリ対策を実施してきました。

その経験をもとに、本記事では玄関でシロアリ被害が起きやすい背景から、自分で確認できる方法、そして効果的な駆除方法まで詳しくお伝えします。

あなたの不安を少しでも軽くし、適切な対処ができるようお手伝いさせてください!

【目次】

Toggleシロアリ被害が玄関周辺で発生しやすい3つの理由

玄関は、住宅の中でもシロアリ被害が発生しやすい場所のひとつです。

なぜなら、玄関周辺はシロアリにとって侵入しやすく、生息に適した環境が整いやすいためです。

ここではさらに掘り下げて、玄関がシロアリに狙われやすい3つの理由を詳しく見ていきましょう。

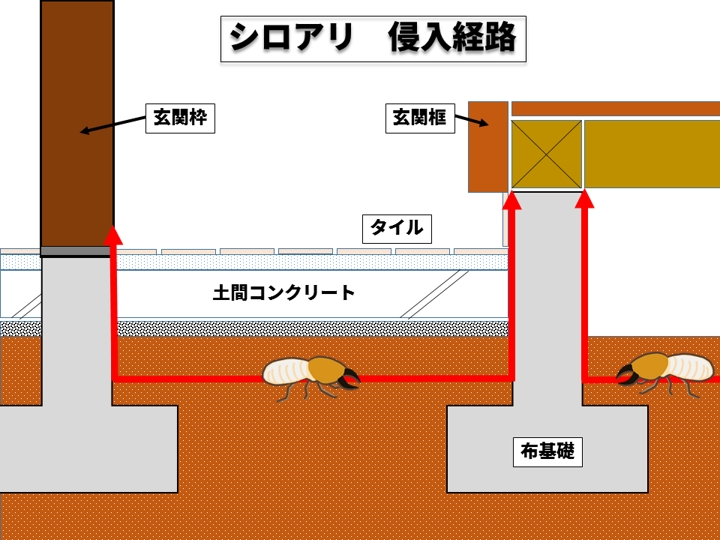

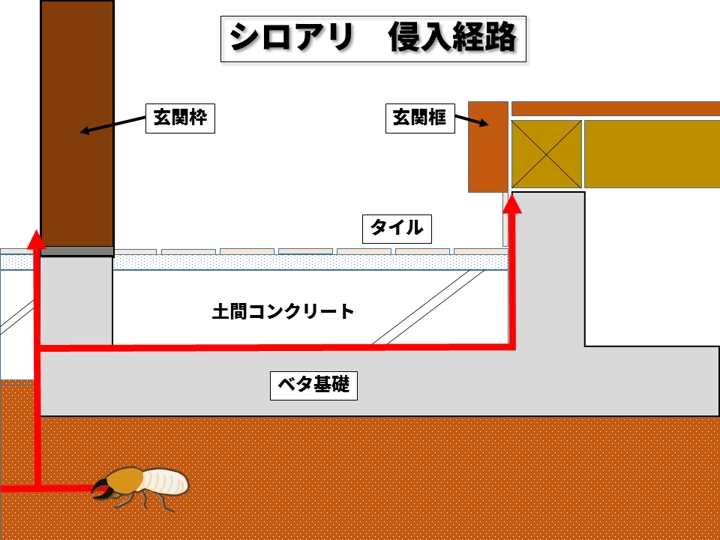

理由① 基礎とコンクリートの隙間から侵入される

玄関周辺でシロアリ被害が多いのは、構造上どうしても隙間が生じやすいためです。

一般的な玄関のたたきは、表面をタイルで仕上げ、その下層には土間コンクリートの下地を設けています。コンクリートでしっかり囲まれているから安心、と思われるかもしれませんが、実はそうとも限りません。

タイル下地としての土間コンクリートは、建物を支える基礎とは異なり、構造的な強度をそれほど求められないため、施工精度が基礎ほど高くない場合も多いです。

そのため、基礎と土間コンクリートの継ぎ目、コンクリートの打ち継ぎ部分、配管やケーブルが貫通している箇所には、どうしても小さな隙間が生まれてしまうのです。

シロアリは、わずか0.6mm程度の隙間があれば侵入できるといわれています。

私たちヤマト産業で調査を行う際も、目には見えにくい僅かな隙間から、玄関内部へと入り込んでいるケースを数多く確認してきました。

ベタ基礎を採用している住宅であっても、完全に安心とはいえません。基礎の種類にかかわらず、玄関周辺は侵入リスクが高い場所であることを認識し、定期的な点検と予防対策を怠らないことが重要です。

なお、ベタ基礎でもシロアリ対策が必要である理由については、以下の記事を参考にしてください。

理由② 玄関の水洗いで湿気が増えて被害を招く

玄関のたたきをタイル仕上げにしていると、汚れが気になったときに水でざっと洗い流せて便利ですよね。短時間で綺麗になるため、定期的に水洗いをしている方も多いのではないでしょうか。

しかし、この水洗いが思わぬシロアリ被害を招く原因になることがあります。

タイルの目地は、経年劣化によって少しずつひび割れが生じてきます。目地が劣化した状態で水洗いを繰り返すと、ひび割れた部分から水が下地へと染み込んでしまうのです。

染み込んだ水は、土間コンクリートの下や周辺の木材を湿らせ、湿度の高い環境を作り出します。シロアリは湿った場所を好むため、このような環境は格好の住みかとなってしまうでしょう。

玄関のタイル目地に劣化が見られる場合は、まずは業者に補修を依頼することが大切です。

また、水洗いではなく、乾拭きや掃除機での清掃を中心にすることも有効な対策といえます。

理由③ 玄関ドア枠が土壌に近く狙われやすい

玄関ドア枠は、タイル仕上げよりも下の層へと入り込む構造になっている場合があります。これは、施工の手順上、タイルを貼る前に玄関ドア枠を先に設置するためです。

玄関ドア枠が木製である場合、シロアリにとっては格好のエサとなります。基礎と土間コンクリートの隙間から侵入したシロアリが、すぐ近くにある木製のドア枠を発見すれば、被害を受けることも珍しくないでしょう。

私たちが現場で調査をしていると、ドア枠の下部がぼろぼろになっているケースに何度も遭遇します。

特に、玄関ドア枠が土壌に近い位置に設置されている構造や、土間コンクリート下の埋め戻し土に接している場合は、被害を受けるリスクが高まります。

玄関ドア枠周辺に変色や変形、木くずの堆積などが見られたら、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。

以上、玄関周辺でシロアリ被害が発生しやすい3つの理由を解説しました。

事前に知っておくことで、日頃から注意すべきポイントが明確になり、早期発見や予防につながります。定期的にチェックする習慣を持ち、大切な住まいをシロアリから守りましょう。

玄関のシロアリ被害を見つける2つのチェック方法

玄関は、シロアリ被害が発生しやすい場所であるため、定期的なセルフチェックが欠かせません。

玄関は他の部屋と異なり、たたき部分の下には人が入り込めないスペースです。そのため、床下からの調査が行えず、こまめにチェックすることが予防につながります。

ここで紹介する2つのチェック方法は、どちらも特別な道具を使わずに簡単に実践できるものです。さっそく見ていきましょう。

目視チェック:変色・変形・穴がないか

玄関周辺の木製建材に異変がないか、まずは目で見て確認する方法から始めましょう。

玄関框(かまち)や玄関ドア枠、巾木などの木製建材は、シロアリ被害を受けると、変色や変形、穴あきといった症状が現れます。これらの症状は、シロアリが木材を食べている、または食べ終わった後に見られるサインです。

たとえば、木材の色が周囲と異なっていたり、表面が波打っているように見えたり、小さな穴が開いていたりする場合は要注意です。

以下の表を参考に、具体的なチェックを実践してみましょう。

| チェック項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 「変色」の確認 | 木材全体を見渡し、色が不自然に濃い・薄い箇所を探す |

| 「変形」の確認 | 表面を軽く触り、波打ちやへこみがないか感触で調べる |

| 「穴」の確認 | 細部まで目を凝らし、針穴程度の小さな穴も見逃さない |

※正確な確認には専門業者の調査が必要です。

私たちが現場調査を行う際も、まずは目視で全体をくまなく確認することから始めます。

また、玄関は外気の影響を受けやすく、冬になると結露が生じやすい場所でもあります。結露が続くと木材が湿り、木材腐朽菌が繁殖する原因となります。

木材腐朽菌とシロアリは発生条件が似ているため、木材腐朽菌が発生しやすい環境はシロアリにとっても好ましい環境となり、被害が同時進行することがあります。

こまめに換気を行い、湿気をためない工夫も大切です。目で見える変化を見逃さないよう、日頃から意識してチェックしてみてください。

打診チェック:叩いて中が空洞になっていないか

目視チェックで異常が見当たらなくても、木材の内部が被害を受けている可能性があります。

シロアリは、光や乾燥を嫌うため、人目にふれる表面ではなく、木材の内部で加害することがほとんどです。そのため、シロアリに気づいたときには「木材の内部がスカスカになっていた…」ということも少なくありません。

そこで有効なのが、打診チェックです。玄関框や玄関ドア枠、巾木などの木製建材を軽く叩いて、音の違いで内部の状態を確認します。

| 木材の状態 | 叩いたときの音 | 判定(目安) |

|---|---|---|

| 健全な木材 | コンコン(詰まった重い音) | 問題なし |

| 被害を受けた木材 | カラカラ・ポコポコ(軽い空洞音) | 要注意 |

※正確な判定には専門業者の調査が必要です。

打診には、ドライバーの柄や指の関節を使うと、ちょうどよい力加減で叩くことができます。

健全な木材であれば、詰まったような重い音がしますが、内部が空洞化していると軽くて響くような音がします。

以上、玄関のシロアリ被害を見つける2つのチェック方法を紹介しました。どちらも数分でできるチェックですので、ぜひ今日からやってみてください。

玄関のシロアリ被害を放置するとどうなる?

玄関のシロアリ被害を放置すると、住まいと生活に深刻な影響を及ぼします。

さらに、放置期間が長くなるほど、被害の範囲と修復費用は雪だるま式に増えていきます。

具体的にどのようなリスクがあるのか、4つの視点から見ていきましょう。

玄関の強度が低下し、日常生活に支障をきたす

玄関框や玄関ドア枠がシロアリに食べられると、強度が著しく低下します。最悪の場合、玄関框が体重を支えきれずに床が抜けてしまったり、ドア枠が変形してドアが開閉できなくなる危険性があります。

毎日使う玄関が使えなくなれば、生活そのものが成り立たなくなってしまいます。

家全体に被害が拡大し、耐震性が低下する

シロアリは、玄関だけで活動を止めてくれません。玄関から床下や壁の内部へと移動し、柱や梁といった建物を支える構造材まで食い荒らしていきます。

構造材が損傷すると、建物の耐震性に深刻な影響を与え、地震が発生した際に倒壊リスクが高まります。

シロアリ駆除・修理費用が膨大になる

被害の範囲が広がるほど、駆除費用と修理費用は跳ね上がります。早期発見であれば10万円台から20万円程度で済むケースも、被害が拡大すると数十万円から百万円以上かかることも珍しくありません。

私たちヤマト産業でも、早めにご相談により、費用を大幅に抑えられたケースを数多く見てきました。

複合的なダメージで修復が困難になる

放置期間が長くなると、シロアリ被害だけでなく、木材腐朽菌による腐朽も同時進行します。湿った環境で木材が腐り、その腐った木材をシロアリが食べるという悪循環が生まれ、複合的なダメージが木材を蝕んでいきます。

こうなると、駆除作業だけでは済まず、大規模な修復工事が必要になってしまいます。

以上のように、玄関のシロアリ被害は、放置すればするほど取り返しのつかない事態を招きます。異変に気づいたら、その時点ですぐに専門業者へ相談することが、費用面でも安全面でも最善の選択です。

「まだ大丈夫だろう」という油断が、後悔につながることを忘れないでください。

玄関周辺のシロアリを駆除する具体的な方法

玄関周辺は、シロアリ被害の多い場所である一方、駆除が難しい場所でもあります。

ここでは、玄関周辺のシロアリ駆除で実際に行われている具体的な方法について解説していきます。

構造上、玄関周辺は床下から入れない

一般的な住宅では、床下に潜って薬剤を散布することでシロアリ駆除を行います。

前述したように、玄関周辺は構造上、床下から入るには限界があり、床下から玄関に最も近づけるのは、玄関框の付近までです。

そこから先、玄関たたきの下は土間コンクリートで埋まっているため、物理的に薬剤を散布することができません。

つまり、玄関ドア枠や玄関袖壁といった重要な部分は、床下からでは手が届かないのです。この構造的な制約があるため、玄関周辺の駆除には通常とは異なるアプローチが求められます。

穿孔注入処理で薬剤を届ける

床下から入り込めない玄関周辺には「穿孔注入処理」という専門的な方法を用います。

穿孔注入処理とは、床や壁など必要な部分に直径4~6mm程度の小さな穴をあけて、そこから薬剤を注入する方法です。

たとえば、玄関タイルの目地部分や玄関ドア枠の根元部分、玄関袖壁の一部などに穴をあけて薬剤を注入します。これにより、床下から入れない箇所にも、薬剤を届けることができるのです。

私たちヤマト産業では、被害の状況や構造を見極めながら、必要な箇所を的確に判断して穿孔注入処理を行っています。

穿孔後は、モルタルやセメント、木栓などで適切に補修されるため、見た目への影響は最小限に抑えられます。遠目にはほとんどわからない程度に仕上げることができますので、玄関の美観を損ねる心配はありません。

信頼できる専門業者への依頼が重要な理由

穿孔注入処理は、目に見えない部分への施工となるため、経験値と知識が大きく影響します。

- どこに穴をあけるべきか

- どれくらいの量の薬剤を注入すべきか

といった判断は、構造を理解した上でなければ適切に行えません。

また、必要以上に穴をあけてしまうと、建物にダメージを与えることにもなりかねません。そのため、専門資格をもつ信頼できる業者へ依頼することが重要です。

そうすることで、効果的かつ安全に駆除を行うことができます。

以上、玄関周辺のシロアリを駆除する具体的な方法を解説しました。

私たちヤマト産業のシロアリ駆除は、「公益社団法人日本しろあり対策協会」の「施工仕様書」の基準に則って行います。なお、シロアリ駆除の方法に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

まとめ:玄関の違和感は放置せず、すぐに行動を

玄関で感じたちょっとした違和感を見過ごそうとしていませんか?

「気のせいかもしれない…」、そう思いたくなる気持ちはよくわかります。しかし、その小さな違和感こそが、シロアリ早期発見の重要なサインかもしれません。

異変に気づいた瞬間の行動が、あなたの大切な家を守る分岐点になります。

「様子を見よう」が一番危険な選択になる

先延ばしにしている間もシロアリは待ってくれません。見えないところで木材を食べ続け、仲間を増やし続けています。

「少し様子を見よう」と判断している間に、大規模な補修工事が必要になるほど被害が進むことも珍しくありません。

不安を抱えたまま過ごすより、今すぐ確認する

「もしシロアリだったらどうしよう…」という不安があるなら、一度プロに診てもらって白黒はっきりさせると、気持ちがずっと楽になります。

シロアリがいなければ安心できますし、もしいたとしても早期発見により被害を最小限に抑えられます。いずれの場合も、行動することでお住まいを守ることにつながります。

もし関西地域にお住まいでしたら、ヤマト産業へお気軽にご相談ください。私たちは30年以上のシロアリ駆除実績を持つプロフェッショナルです。これまで累計10万件以上の施工を手がけてきました。

床下の無料診断を実施しておりますので、「ちょっと見てもらいたい」という段階でもお気軽にお声がけください。玄関の小さな違和感、早めに確認しておくと安心です。

今日のあなたの決断が、明日からの安心した暮らしを作ります。まずは一度、無料診断から始めてみませんか?