家を建てる時、必ず行わなければならないのが「地盤調査」です。この調査が終わると、業者から「地盤調査報告書」という書類が提出されます。

ただ、専門用語がびっしりと並んだ報告書を見ても、「これって良い結果なの?悪い結果なの?」と理解に苦しむ方がほとんどかもしれません。

そこで今回は、京都府宇治市を拠点に地盤調査を行う会社として、10,000件を超える調査を手がけてきた私たちヤマト産業が、調査結果の見方を分かりやすく解説します。

特に重要な確認ポイントを中心に、この数値は何を意味するのか、どんな状態なら安心できるのかといった疑問が解決できるはずです!

【目次】

Toggle地盤調査の主流はスクリューウエイト貫入試験

地盤調査には、特徴が異なるいくつかの方法があります。代表的な地盤調査の方法は以下の通りです。

これらの中で、住宅の新築工事で最も多く行われているのは「スクリューウエイト貫入試験」です。比較的費用が安く調査時間も短いため、一戸建て住宅でよく採用されています。

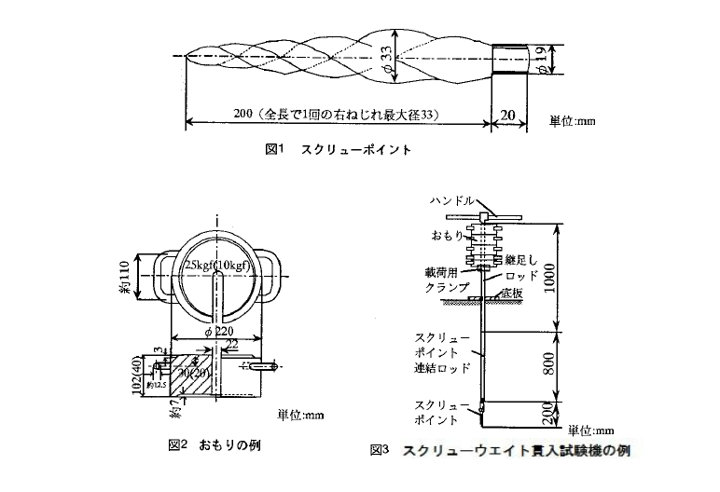

「スクリューウエイト貫入試験」とは、先端がキリ状になった鉄の棒(ロッド)を地盤へ突き刺し、その沈み方によって地盤の硬さを判断する調査方法です。調査では、ロッドにおもりを載せて地盤への沈み込み具合を測定します。

硬い地盤の場合、重いおもりを載せても沈まず、ハンドルを回転させて貫入させる必要があります。一方、やわらかい地盤であれば、軽いおもりだけでも沈んでいきます。この沈み方の違いを数値化したデータが、地盤調査報告書に記載される重要な情報となるのです。

なお、地盤調査の方法に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

スクリューウエイト貫入試験の方法について

スクリューウエイト貫入試験は、一般的に敷地の四隅と中央の5カ所について試験を行います。地盤は場所によって状態が異なる場合があるため、建物の重要な部分となる四隅と、最も荷重がかかりやすい中央部分を調査することで、安全性を判断します。

試験では、ロッドの先端に取り付けたスクリューポイントを地面に突き立て、クランプにおもりを載せた時の沈み込み具合や、ハンドルを回転させて25cm貫入するまでの回転数などで地盤の強度を算出します。

この25cmという単位は、地盤調査の標準的な測定間隔であり、この深さごとに地盤の状態を細かく記録していくのです。

弱い地盤を示す自沈層

調査では、おもりを最大100kgまで段階的に重くしながら、ロッドを地盤へ貫入させていきます。

この時、おもりの荷重だけで沈んでいく層のことを「自沈層」といい、弱い地盤であると判断します。自沈層は文字通り「自然に沈む層」という意味で、建物の重さに耐えられない可能性がある地盤を示しています。

特に軽いおもりで沈んでしまう場合は、より注意が必要な状態といえるでしょう。

強い地盤を示す回転層

100kgの最大おもりでも沈まない場合は、ハンドルを回してさらにロッドを貫入させ、25cm貫入するまでに要した半回転数を記録します。

この時、ハンドルの回転によって貫入させる層を「回転層」といい、強い地盤であると判断します。回転層では、ハンドルを何回転させる必要があったかが重要なポイントになります。

回転数が多いほど硬い地盤ということになり、建物をしっかりと支えることができると考えられます。

深さは概ね10m

スクリューウエイト貫入試験の調査は、概ね10mまで行われることが多いです。この深さは、一般的な住宅の基礎に影響を与える範囲として十分な深度とされています。

ただし、以下のような状況になった場合は、10mに達する前に測定を終了します。

- スクリューポイントが硬い層に到達して、5cm貫入するのに半回転数が50回以上必要となる場合

- ハンドルの反発力が著しく大きくなる場合

- 障害物に突き当たって空転する場合

これらの状況は、非常に硬い地盤や岩盤に到達したことを意味するため、それ以上の調査は不要と判断されるのです。

地盤調査結果の見方とは

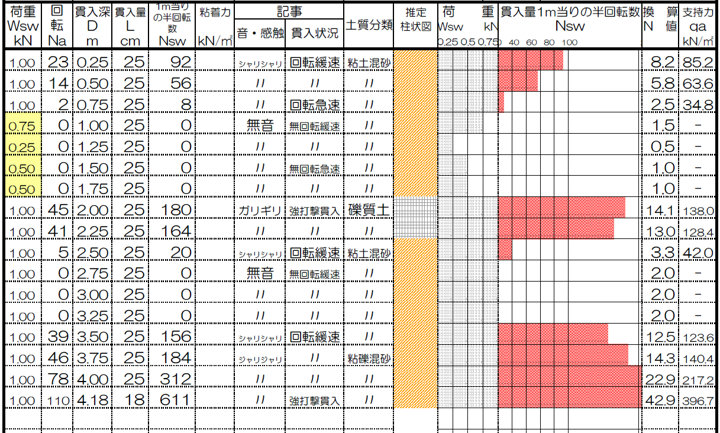

地盤調査が行われたら「地盤調査報告書」により詳しい結果を確認できます。この報告書は、土地の地盤がどのような状態なのかを示す重要な資料です。

しかし、上記画像の通り専門用語や数字がたくさん並んでいるため、初めて見る方には少し難しく感じるかもしれません。

ここでは、住宅新築工事で最も多く行われる地盤調査「スクリューウエイト貫入試験」で作成される報告書について、具体的な見方を解説していきます。

地盤調査報告書の各項目

地盤調査報告書には多くの項目が記載されています。調査会社によって書式は多少異なりますが、記載されている基本的な項目はほとんど同じです。

最初は項目の多さに圧倒されるかもしれませんが、実際に重要な部分はそれほど多くありません。まずは、地盤調査報告書にある主な項目について、それぞれが何を示しているのか簡単に説明します。

荷重Wsw(kN)

ロッドを25cm沈めるために載せたおもりの荷重を示しています。この数値を見ることで、どの程度の重さで地盤が沈んだのかが分かります。

おもりは5kg、15kg、25kg、50kg、75kg、100kg(最大)があり、段階的に重くしていきます。最も重い100kgの表記は「1.00kN」となります。

荷重Wsw(kN)は、報告書の右側にグラフとしても表示されており、視覚的にも確認しやすいでしょう。

※kN(キロニュートン)は力の単位で、約100kgの重さに相当します。

回転(Na)

ロッドを25cm貫入させるために要した半回転数を示しています。この数値が大きいほど、硬い地盤であることを意味します。

おもりの荷重だけで沈む場合(自沈層)の表記は「0」となります。つまり、回転させる必要がなかったということです。

一方で、この数値が大きくなるほど、ロッドを押し込むのに多くの回転が必要だったことを示し、地盤が硬いことが分かります。

貫入深D(m)

地表からの深さを示しています。スクリューポイントがどれだけ地中に貫入したのかということも、この項目で確認できます。

通常は地表面を0mとして、0.25m、0.5m、0.75m、1.0mといったように、25cmごとに記録されていきます。

この深さ情報と他の数値を組み合わせることで、地中のどの深さで地盤の状態が変わっているのかを把握できるのです。

1m当りの半回転数(Nsw)

回転(Na)を1mあたりの深さに換算したものを示しています。これは地盤の硬さを統一的に比較するための重要な指標です。

25cmごとに測定した回転数を1m換算することで、深さが違う地点同士でも地盤の硬さを比較しやすくなります。

1m当りの半回転数(Nsw)も、荷重と同様に報告書の右側にグラフとして表示されており、地盤の硬さの変化を一目で確認できるようになっています。

音・感触

ロッドが沈んだときの音や感触などを示しています。これは作業者が実際に調査を行った際の感覚的な情報で、地盤の状態を判断する重要な手がかりとなります。

この項目は数値では表せない現場の状況を記録したもので、他の数値データと合わせて総合的に地盤を判断する際に参考になります。

貫入状況

ロッドが沈んだときの状況を示しています。音・感触と似ていますが、こちらはロッドの沈み方や貫入の様子をより具体的に記録したものです。

「回転急速」「無回転緩速」「強打撃貫入」など、ロッドがどのように地中に入っていったかの状況が記載されます。

この情報により、地中に障害物があるかどうかや、地盤の硬さの変化具合などを把握することができるのです。

土質分類

推定される土質の分類を示しています。地盤調査の結果から、その土地の土がどのような種類なのかを専門的に分類したものです。

一般的な分類には「砂質土」「粘性土」「ローム」「礫質土」などがあります。それぞれの土質によって地盤の特性が異なるため、基礎工事の方法を決める際の重要な判断材料となります。

土質分類は、後で説明する換算N値や支持力qaの計算にも使用される、非常に重要な項目です。

推定柱状図

推定される土質の分類を、それぞれに割り当てられたパターンで表しています。文字だけでは分かりにくい土質の情報を、視覚的に理解しやすくしたものです。

柱状図では、砂質土は点々模様、粘性土は横線模様、礫質土は丸い模様といったように、土質ごとに決まったパターンで表示されます。

この図を見ることで、地表からどの深さまでがどんな土質なのか、土質がどの深さで変わっているのかが一目で分かるようになっています。

換算N値

荷重Wsw(kN)と1m当りの半回転数(Nsw)を基に算出した地盤の硬さを示す指標となります。N値は地盤の強度を表す最も重要な数値の1つです。

換算N値の計算式は以下の通りです。

- 砂質土:N= 2Wsw+0.067Nsw

- 粘性土:N= 3Wsw+0.050Nsw

※Wsw:荷重(kN)、Nsw:1m当たりの半回転数

この数値が大きいほど硬い地盤となります。一般的に、N値が3以下の場合は非常にやわらかい地盤、N値が30以上の場合は非常に硬い地盤とされています。

住宅建築では、N値が3〜5程度あれば基礎工事が可能とされることが多いですが、建物の構造や重さによって必要な数値は変わってきます。

支持力qa

N値と同様に地盤の硬さを示す指標となります。支持力とは、その地盤がどの程度の重さまで耐えることができるかを示した数値です。

支持力qaの算出方法は、土質や地盤条件によって異なる計算式が用いられます。一般的にN値が大きいほど支持力も大きくなり、概算として地耐力はN値の約10倍程度とされることが多いですが、詳細な計算には専門的な判断が必要です。

また、木造3階建ての場合はより大きな支持力が必要とされ、建物の構造や重量によって必要な数値が決められます。

地盤調査報告書の主な確認ポイント

スクリューウエイト貫入試験の結果は、地盤調査報告書で確認できます。ここからは、実際に報告書を見る際に注目すべき主なポイントについて解説します。

専門知識がなくても理解できるよう、具体的な見方をお伝えしていきます。

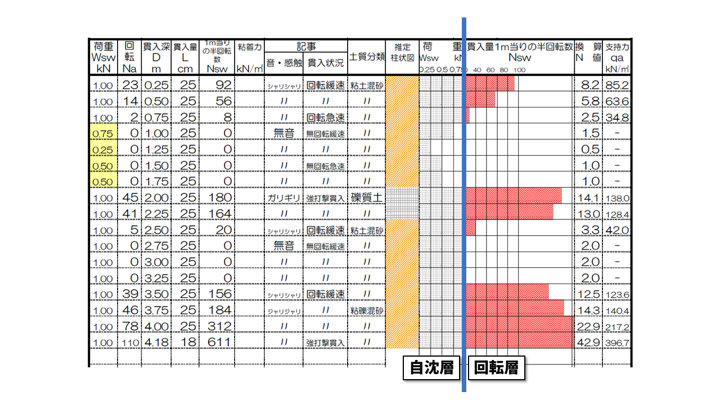

自沈層と回転層

スクリューウエイト貫入試験は、おもりを載せた時、あるいはハンドルを回転させた時のスクリューポイントがどの程度沈むのかということを調査します。

前半のおさらいですが、おもりの荷重だけで沈んでいく地盤を「自沈層」と呼び、おもりだけでは沈まずハンドルを回転させることで貫入させる地盤を「回転層」と呼びます。

つまり、「自沈層」は弱い地盤であり、一方で「回転層」は強い地盤であると判断できるわけです。

地盤調査報告書では、「荷重Wsw(kN)」と「1m当りの半回転数(Nsw)」の間にラインが引かれており、このラインを挟んで左側が「自沈層」、右側が「回転層」として見ることができます。

よって、ラインの左側でグラフが短くなるほどやわらかい地盤、ラインの右側でグラフが長く伸びているほど硬い地盤と判断できます。

また、自沈層において何キロのおもりで沈んでいるのかという点も重要なポイントです。ちなみに一般的な軟弱地盤の判定基準として、以下のような場合には地盤改良が検討されることが多くなります。

- 粘性土で100kg以下の荷重で自沈する層がある場合

- 砂質土で換算N値が5以下の層がある場合

- 地表面近くの浅い部分に軟弱な層が分布している場合

音・感触の表現

地盤調査報告書の「音・感触」の項目について、その表現によって貫入状態が分かります。この項目は作業者の感覚的な記録ですが、地盤の性質を知る上で貴重な情報です。

主な表現とその意味は以下のようになります。

上記の表現から、実際にロッドを貫入していた時の様子が分かります。たとえば、「ストン」や「スルスル」の地盤が続く場合は、強い地盤とはいえません。

特に「ガリガリ」や「ジャリジャリ」などの表現がされている場合は、礫など比較的強い地盤で形成されている場合が多くなります。

支持力qaの数値

支持力qaの数値は、建物の荷重を超えていない場合に改良の判定となるケースが多くなります。この数値は地盤改良工事の必要性を判断する際の重要な指標です。

建物の構造計算にもよりますが、一般的な目安は以下のようになります。

- 木造2階建ての場合:20kN程度

- 木造3階建ての場合:30kN程度

ただし、これらの数値はあくまで一般的な目安であり、建物の設計や使用する材料によって必要な支持力は変わってきます。

支持力qaがこれらの目安を下回る層が浅い部分にある場合、地盤改良工事が必要になる可能性が高くなります。逆に、十分な支持力がある硬い地盤が浅い位置で確認できれば、地盤改良工事は不要と判断される場合が多いです。

まとめ

住宅の新築工事で行われる地盤調査は、「スクリューウエイト貫入試験」が主流となっています。今回解説した地盤調査報告書の見方を理解することで、あなた自身でも地盤の基本的な状態を把握できるようになるでしょう。

地盤調査報告書を確認する際の重要なポイントをもう一度整理すると、以下のようになります。

- 自沈層と回転層の確認

おもりだけで沈む弱い地盤と、回転が必要な強い地盤の分布 - 音・感触による土質判断

「ストン」「ガリガリ」などの表現から地盤の性質を読み取る - 数値による地盤強度の確認

換算N値と支持力qaが建物の重さに耐えられる基準を満たしているか - 建物に影響する浅い地盤の状態

地表面から2m以内、5m以内の重要な深さでの地盤状況

ただし、地盤調査報告書の判断は専門的な知識が必要な部分も多く、最終的な判断は必ず専門家に委ねることが大切です。報告書の内容について疑問に思うことがあれば、遠慮なく調査会社や建築業者に質問しましょう。

また、スクリューウエイト貫入試験は、ロッドを貫入させる時の音や感触を根拠とするなど、作業者の経験に左右される部分があります。そのため、安全を見て地盤改良工事の判定が多くなる傾向があることも理解しておく必要があります。

地盤は住宅の安全性に直結する重要な要素です。分からないことがあれば、セカンドオピニオンを求めることもひとつの選択肢として検討してみてください。

もしご相談をお考えなら、10,000件を超える豊富な実績をもつ私たちヤマト産業がお力になります。改良工事を請け負わず地盤調査に特化しており、あなたにとって本当に必要な対策だけを見極める公正な調査を行っています。

表面波探査法による精度の高い調査と、蓄積された近隣データにより、信頼性の高い結果をお届けします。これから地盤調査を行う予定の方、すでに調査を行ってその結果に不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が、安心できる住宅建築を進める上で、あなたのお役に立てば幸いです。